多年來癌症基因的研究都是繞著一個觀念:關鍵性的基因突變導致失去控制的細胞繁衍導致癌症。某一基因的鹼基序列改變,引起了基因的失去功能或過度表現而導致腫瘤的發生。

1983 Johns Hopkins大學的Bert Vogelstein及Andrew Feinberg兩人報告了腫瘤標本中CpG dinucleotide廣泛性地失去了甲基化。這項報告首次清楚地顯示基因鹼基序列以外的遺傳性變化,也就是所謂的超基因(epigenetic)現象可能導致癌症的發生。

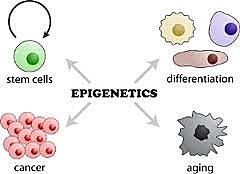

在生物體中epigenetics影響細胞及生物的許多運作,特別是在生長及發育方面。目前已有好幾個研究團隊計畫標繪出基因體中epigenetics作用的全貌。目前的研究大概可以說“DNA methylation, gene imprinting以及histone modification”這三種主要的epigenetic現象,若發生錯誤就有可能導致癌症。這三種現象合稱為epigenetic trinity(三位一體超基因作用)。

在這三位一體之中,DNA methylation的研究最為深入。CpG island的甲基化目前已知可以導致抑癌基因的BRCA1, p16 INK4a以及hMLH1錯誤的失去功能。腫瘤內DNA的甲基化不足(hypomethylation)似乎與導致某些卵巢瘤、乳癌的chromosomal instability和translocation有關。甚至在某些白血病,不正常的甲基化導致chimeric oncoprotein的產生,終而引發白血病。腫瘤細胞的甲基化不足,主要是由於基因體中反覆序列(repetitive sequence)的去甲基化,由此導致的基因體不穩定(genomic instability)是癌症常見而早期的變化,去甲基化的程度常與癌症的嚴重度和轉移潛力有關。

至於過度甲基化方面,癌症的過度甲基化常發生在CpG islands,由此所致的染色質結構改變,會有效地抑制基因的轉錄作用。這種變化使腫瘤細胞獲得生長優勢,增加其基因體不穩定性,並具有轉移能力。在進展過程十分固定腫瘤例如大腸癌,在最早期的前兆期(precurson)就可以發現有不正常的過度甲基化。

gene imprintings乃在受精卵或配子中加上註記關閉父母的兩個allele之一,而子代的體細胞遺傳此一註記;例如正常情況下imprinting會關閉insulin-like growth factor II (IGF II)基因來自母方的allele。因此,若gene imprinting發生錯誤可能導致某些生長促進基因如IGF2之過度表現或關閉某些抑癌基因。最近報告IGF2若未imprinting,似乎會導致大腸直腸腫瘤。

DNA所纏繞的histone共價鍵修飾如acetylation, methylation和phosphorylation有助於調控轉錄作用,並維持細胞分裂的穩定。現有證據顯示histone modification在癌症的發生與進展過程扮演了某種角色。癌細胞常有histone H4 monoacetylated及tri methylated form的不足,這些變化在癌症自然史的早期即已發生並在發展過程中逐漸累積。

目前已知好幾種環境毒素以及飲食因素會影響甲基化機制。對懷孕大鼠注射endocrine disruptor,導致雄性子代的精子生成能力下降,此一現象並且可以延續到F4世代。此一現象看來與methylation有關。飲食中的methionine,會影響小鼠子代的DNA methylation從而改變其毛色。目前甚至透過基因工程之方法,嘗試將胚胎母細胞經由細胞核轉移之方式注入體細胞內,藉由新生之功能而將癌細胞清除,已有初步之研究成果。看來以前以為基因決定一切,現在也知道還有超基因的存在,環境、飲食決定百分之60的癌症發生之說,恐怕也越來越真實~

![]()