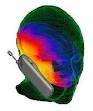

世界衛生組織(WHO)的顧問組織「國際癌症研究中心」(IARC)指出,使用手機可能增加罹腦癌風險,因手機產生的無線射頻電磁場可能致人罹癌,應列入與殺蟲劑DDT、汽車廢氣同級的「可能致癌因子」,即第二級B類(Group 2B)可能致癌因子,最重度使用者罹腦膠質瘤風險增40%。這些研究個案在十年期間平均每天使用手機三十分鐘以上者較為顯著。實驗顯示,將手機拿在耳邊講電話可增加SAR (specific absorption ratio) 吸收率,在耳道比週邊顳骨區域吸收較多,但是研究並未發現聽神經瘤或腦膜瘤增加的趨勢。有科學家以正子攝影研究,發現講手機之該側腦內腦部葡萄糖之活性(熱度)增加,不過反對者認為單單因為通話手機的熱效應就可以產生此效應,而不是因為電磁場所導致。

2011 年底北歐針對幾乎所有斯堪地那維亞半島1600萬成人人口歷時30年大規模研究顯示,使用手機與罹患腦瘤之間並無關聯。丹麥、芬蘭, 挪威和瑞典這些國家均有完善癌症登記制度,研究期間有近6萬人被診斷出罹患腦瘤。儘管手機使用率在1990年代以後迅速飆升,但腦瘤病例逐年小幅攀升趨勢早在手機發明(1974年)之前即開始。「從1974至2003年,男性罹患神經膠質瘤的人口每年上升0.8%,女性每年上升0.2%。」自1990年代中期,男性腦膜瘤罹患率每年升高0.8%,女性罹病率年增3.8%。然而,患病女性多半為年過60、已屆好發腦瘤年齡的婦女。除此之外,因為腦部掃描技術進步,腦瘤的診斷也變得更加容易。

國際非游離輻射防護協會 (ICNIRP) 於 1998 年所訂定之電場、磁場和電磁場暴露的規範,本國及多數國家目前對於一般環境所訂定的極低頻磁場管制規範為83.3μT或為 833 mG(毫高斯),不過 ICNIRP 於2010年再放寬成2,000 mG。

專家建議,為了降低不必要之風險,講手機時間盡量不要太長,以簡訊或免持裝置取代直接,也可降低手機輻射暴露量。不過如果是裝置品質不良,或是收訊不好的地方,則手機功率、電磁場也都會增加,在此情形下並非全然可以有保護效果。

![]()